糖尿病とは

糖尿病は、何らかの原因でブドウ糖(血糖)を上手に細胞に取り込めなくなり、血液中のブドウ糖が増えてだぶつき、高血糖となる慢性疾患です。

糖尿病は、何らかの原因でブドウ糖(血糖)を上手に細胞に取り込めなくなり、血液中のブドウ糖が増えてだぶつき、高血糖となる慢性疾患です。

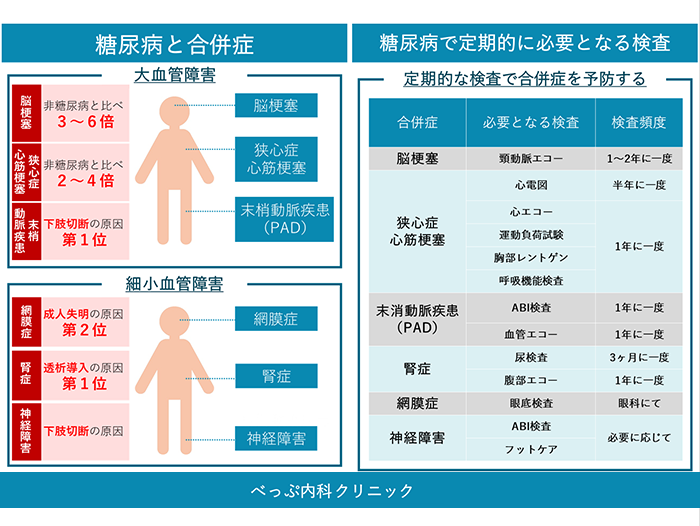

血糖濃度の高い状態が長く続くと、全身の血管を障害して合併症が起きると同時に、全身の組織に様々な悪影響が及びます。この合併症を予防するために血糖値を下げることが糖尿病の治療の目的になります。

しかし、糖尿病には大きな問題があります。それは「症状が全く出ない」ということです。

ですので自分が病気であることすら気づかずにいる方がたくさんおられます。また糖尿病であることが分かっても、症状がないために通院が滞ることも多々あります。

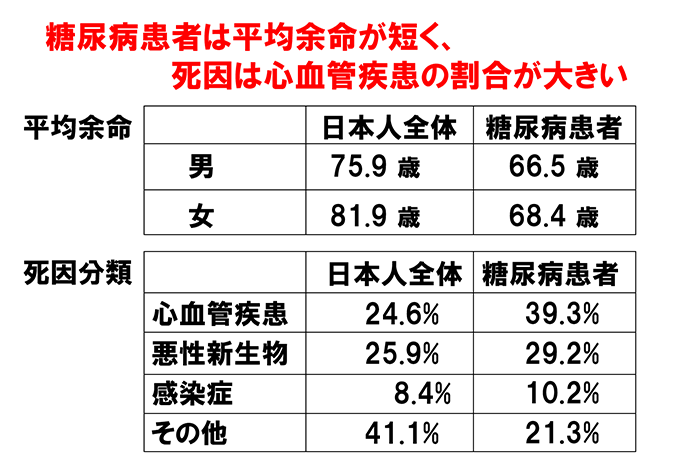

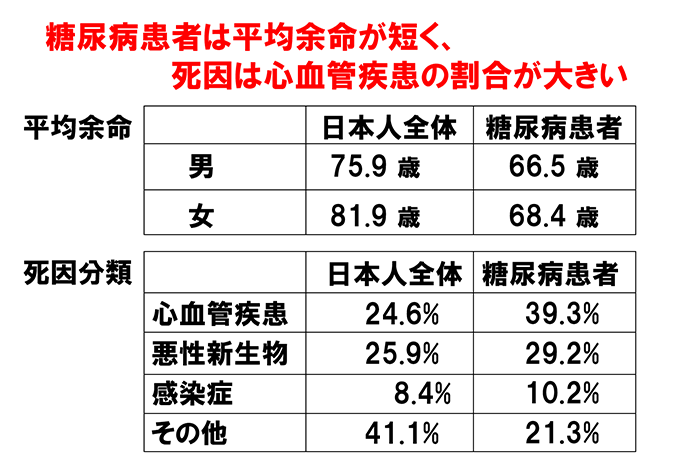

糖尿病はサイレント・キラー(silent killer)とも呼ばれ、知らず知らずのうちに身体をむしばんでいく恐ろしい病気です。そのため、心筋梗塞や脳梗塞といった合併症を若年で発症してしまうことになり、寿命を約10年短くしてしまいます。糖尿病患者さんの平均寿命は男性で約69歳、女性で約72歳と言われています。

糖尿病は治療開始が早ければ早いほど、その後の状態が良くなるというデータもありますので、早い段階からの治療をお勧めします。そして症状がないからこそ、きちんと通院して検査を受けることで、きちんと管理されていること、合併症が出ていないことを確認することが重要となってきます。

血糖値について

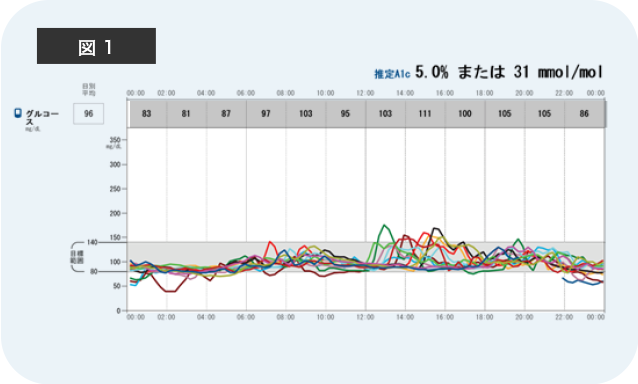

食事をし、消化されたブドウ糖が血液中に流れ、それが膵臓から出るインスリンの働きによって細胞に吸収されていきます。この一連の流れで、血糖値はおおよそ80~140mg/dl程度にコントロールされています。

食事をし、消化されたブドウ糖が血液中に流れ、それが膵臓から出るインスリンの働きによって細胞に吸収されていきます。この一連の流れで、血糖値はおおよそ80~140mg/dl程度にコントロールされています。

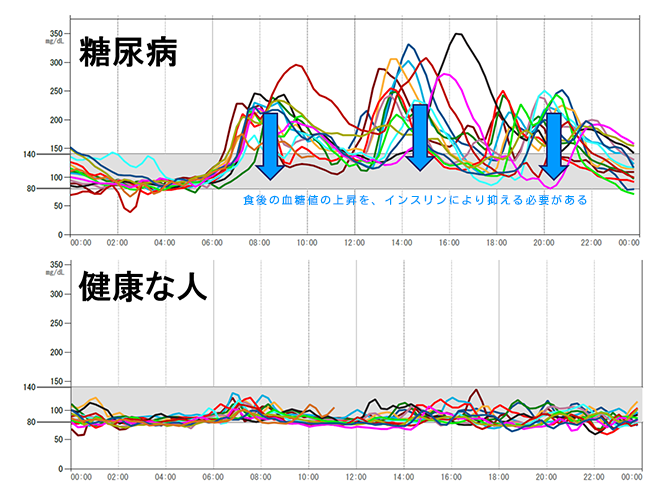

図1が私の血糖値です(2週間、血糖をはかる機械をつけました)

ご覧の通り、ほぼ80~140mg/dlに収まるようになっています。

しかし、糖尿病患者さんではさまざまな理由で血糖が高い状況が続きます。

しかし、糖尿病患者さんではさまざまな理由で血糖が高い状況が続きます。

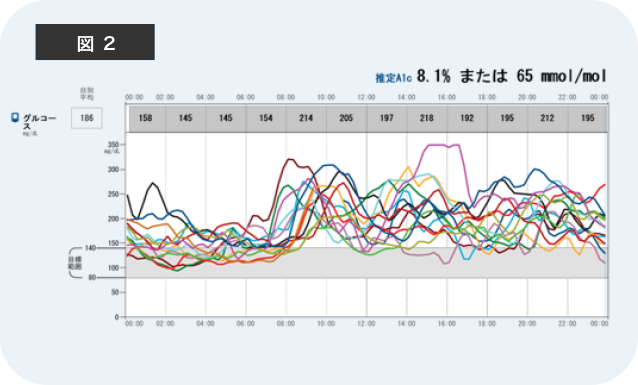

図2がその一例です。

健診で高血糖を指摘されて来院された患者さんです。食後には350mg/dlまで上昇しているのが分かりますね。正常の2~3倍ありますが、症状はありません。

健康な人では、膵臓から分泌されるインスリン(血糖値をさげてくれるホルモン)によって、血糖値は概ね100mg/dl程度に調節されますが、インスリンが少なくなるなどによって、血糖値は高くなります。糖尿病とは血糖を下げる作用を持つホルモンであるインスリンが膵臓から分泌されない、またはその量が不足している、あるいは分泌されているにもかかわらず十分に作用しないなど、さまざまな原因で長時間、高血糖が持続する状態のことです。長期間、高血糖が続くと、以下のような多彩な合併症を招きます。その結果、以下の資料の通り、糖尿病患者は平均余命が短くなり、10年前後短命となります。その多くは、糖尿病が引き起こす動脈硬化が若年で起こってしまったことによる心血管疾患に起因します。

J.Japan Diab.Soc.39(3):221-236,1996

糖尿病を発症する原因

糖尿病は発症要因から大きく1型、2型に分けられます。日本人では糖尿病患者さんの約95%が2型糖尿病で、遺伝的要素が大きいと言われていますが、遺伝したから全員が糖尿病になるわけではありません。

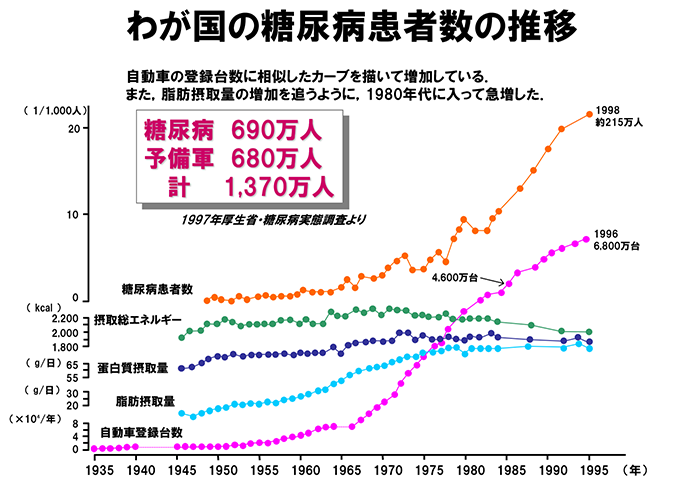

ただ下記の図の通り、自動車台数とともに糖尿病患者数が増加している統計データを見ますと、遺伝のみで説明できる病気ではないことが分かります。飽食の時代となり、「食べ過ぎ」、「ストレス」、「肥満」、「運動不足」、「喫煙」などの生活習慣の乱れも、あいまって、糖尿病は発症すると考えられています。

厚生の指標平成10年,国民栄養調査平成8年等より作成

生活習慣病の1つとして数えられているのはこの2型糖尿病です。そのため、2型糖尿病の場合は、こうした原因に気をつけて日常生活をおくることができれば、糖尿病になりにくい身体にすることは可能です。つまり、「過食をしない」「肥満にならない=適正体重を維持する」「運動をする」「タバコを吸わない」といった、ごく当たり前のことを当たり前のように行い、凡事徹底することが、健康への一番の近道と言えます。

「1型糖尿病」については、残りの5%の方が該当しますが、「2型糖尿病」とは全く異なる疾患です。「1型糖尿病」は2型糖尿病とは、数字が異なるだけで名前が似ているため、非常に誤解されている病気ですが、2型糖尿病のように生活習慣の乱れからくるものではありません。「1型糖尿病」の場合は、突然発症し、インスリンをつくる膵臓のパワーがウイルス感染により破壊されるといわれている病気で、その原因と予防は確立されていません。「1型」も「2型」も血糖値が高くなる、という点では同じですが、原因が異なります。お子さんに多い「1型糖尿病」が、”食べ過ぎや偏食などが原因だ”、といった世間一般の誤った偏見により、治療を非常に難しいものにしてしまっている事実があり、病気を啓蒙するのも我々糖尿病専門医の使命と考えております。「1型糖尿病」の患児さんは、生きていくために1日4回のインスリン治療が欠かせません。もちろん学校で給食を食べる時もインスリン注射をしなければいけません。子供さんにとってはそれだけでも大変なことな上に、周りの奇異な目にさらされることで自暴自棄となりインスリンをやめてしまい、命に関わる事態にまで発展することもあります。当クリニックでは微力ではありますが、「1型糖尿病」への誤った見方が少しでも変わり「1型糖尿病」患者さんが前向きに治療に向かっていける環境作りのお手伝いをしていきたいと思っています。

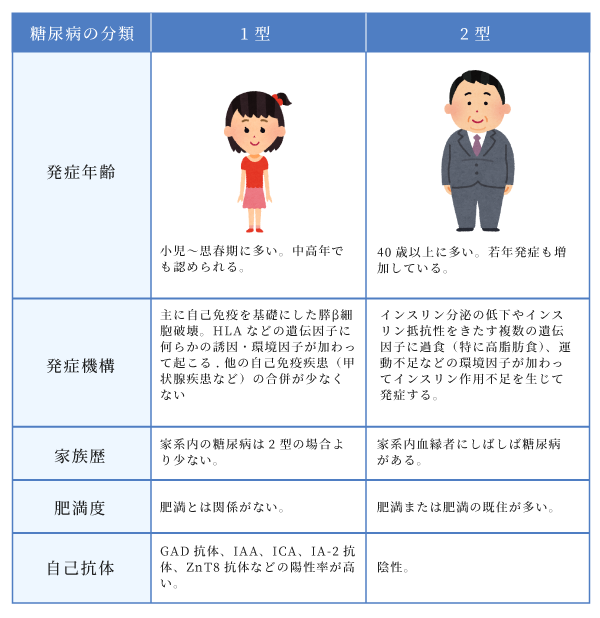

糖尿病の種類

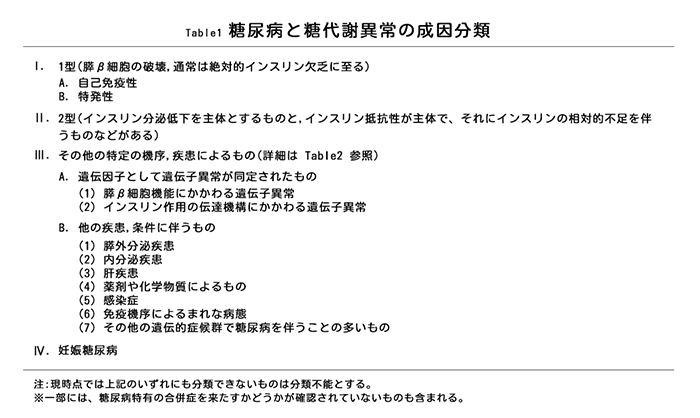

糖尿病にはいくつかの種類があります。その分け方は、原因や病態で分けられます。ここでは、代表的な分類をお示しいたします。

〔日本糖尿病学会糖尿病診断基準に関する調査検討委員会:糖尿病の分類と診断基準に関する委員会報告(国際標準化対応版). 糖尿病55:490, 2012〕

この中において重要なポイントについて改めてご説明いたします。

1型糖尿病とは?

1型糖尿病は、現時点では正確な原因は分かっていない部分が多いです。分かっていることは、膵臓のパワーが低下して、血糖値が高くなってしまうという事実です。

分類として、自己免疫反応(自分で自分の身体を攻撃していまう)の異常やウイルス感染により、膵臓のパワーがなくなってしまって、血糖を低下させるホルモンであるインスリンを出す機能を壊してしまうタイプ(自己免疫性)と原因不明のタイプ(特発性)の2つがあります。

共通することは、自分でインスリンを分泌する力がなくなっているため、治療にはインスリン療法が必要ということです。特徴としては、0~10代の若い人に突然発病する場合が多く、小さい頃からインスリンを食事のたびに複数回注射する必要があり、また高齢者でも発症することがあります。その際も同様にインスリン治療が必要です。

1型糖尿病は、2型糖尿病に比べ非常に発症率が低く、全体の約5%程度で、1年間に10万人の中で約2人ほどが毎年発症しています。

当院では90歳の1型糖尿病の患者さんが通院されていますが、ご家族さまの協力のもと、1日4回のインスリン注射と1日4回の血糖測定をされ、元気に通院されています。

緩徐進行1型糖尿病とは?

糖尿病を発症して間もないうちは食事療法・運動療法・飲み薬で血糖コントロールができますが、徐々に1型糖尿病の状態になっていくタイプです。最初の数年は2型糖尿病様の症状を呈し、後から急激にインスリンがなくなっていくため高血糖が続きます。そのため、間違って2型糖尿病と診断され、飲み薬で治療が続けられていることがたまにあります。インスリンがなくなっているため飲み薬による治療は限界であり、インスリン注射による適切な治療が必要です。

劇症1型糖尿病とは?

喉が渇く、ふらつく、などの高血糖の症状が確認されてから、数日~数週間で状態が急激に悪化するタイプで、食事がとれない、体重低下、全身倦怠感などの症状が急速に出現します。

劇症1型糖尿病患者さんの特徴としては以下の項目が挙げられます。

- 約70~80%の患者さんで直前に風邪(発熱)の症状がある

- 発症するほとんどの人が20歳以上である

- 妊娠をして発症した1型糖尿病のほとんどは劇症1型糖尿病である。

- GAD抗体という自己免疫抗体は認めない。

2型糖尿病とは?

日本の糖尿病患者の約95%は、2型糖尿病です。世間一般で「糖尿病」と認識されているタイプです。つまり、「食べ過ぎ」、「ストレス」、「肥満」、「運動不足」、「喫煙」などの生活習慣が乱れている人になりやすい、というものです。これを環境的要因と言います。2型糖尿病は、この環境的要因と遺伝的要因が組み合わさって発症します。2型糖尿病の患者さんの中には、「食べ過ぎ」には程遠い”痩せた方”もおられます。このような方は遺伝的要因が強いと考えられ、糖尿病の方がみな生活習慣が乱れているから発症したんだ!という考えは非常に暴力的であり注意が必要です。

日本の糖尿病患者の約95%は、2型糖尿病です。世間一般で「糖尿病」と認識されているタイプです。つまり、「食べ過ぎ」、「ストレス」、「肥満」、「運動不足」、「喫煙」などの生活習慣が乱れている人になりやすい、というものです。これを環境的要因と言います。2型糖尿病は、この環境的要因と遺伝的要因が組み合わさって発症します。2型糖尿病の患者さんの中には、「食べ過ぎ」には程遠い”痩せた方”もおられます。このような方は遺伝的要因が強いと考えられ、糖尿病の方がみな生活習慣が乱れているから発症したんだ!という考えは非常に暴力的であり注意が必要です。

それではどうして「食べ過ぎ」ではない人が糖尿病になるのでしょうか?

血糖は食事をとることで必ず上がりますが、それが上がらないようにインスリンによってコントロールされています。図の(青い↓)のように、上昇した血糖値はインスリンにより下げられ、下の図のようになります。

痩せている人は、もともとインスリンを出すパワーが少なく(=膵臓が小さい←これが”遺伝”)、食事が少なかったとしても、インスリンを分泌できないから血糖はあがってしまう、という原理です。

つまり、「食べ過ぎ」たとしても、上がった血糖を十分に下げるだけのインスリンを分泌できれば、糖尿病にはならない、とも言えます。その典型例が欧米人です。欧米人はインスリンを出すパワーが大きい(=膵臓が大きい)ので、血糖を上手に下げることができるため、あれだけ大柄な割には糖尿病患者は多くはないのです。

難しい話になりますが、インスリンによって下げられた血糖は身体の別の組織に蓄えられるので、食べた分だけ、体重は増えるということになります。つまり、インスリンは別名を「肥満ホルモン」と言われ、太るために必要なホルモンなのです。

2型糖尿病の治療は、適切な食事療法、運動療法を基本として、それでも改善できない場合はさらに薬物療法を追加します。私が医師になった当時(2000年初め)は、数種類しかなかった糖尿病治療薬も、昨今は10種類近くまで増え、患者さんにあった治療法を選択できるようになりました。

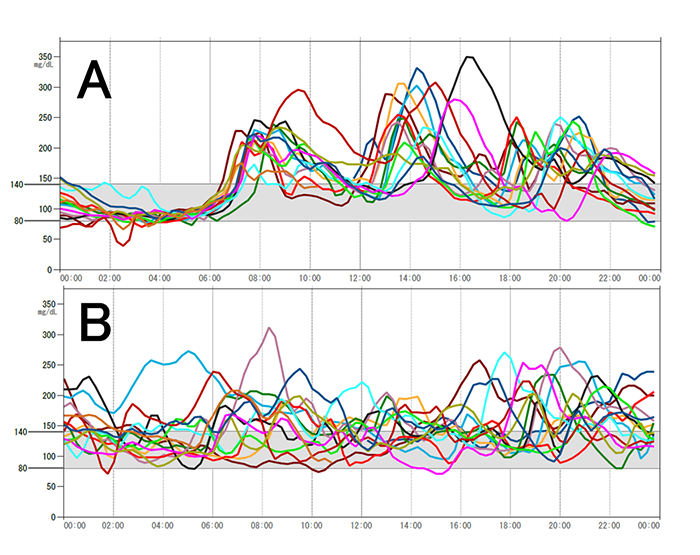

上の図をご覧下さい。

上の図のA、下の図のBは、ともにHbA1cが6.8%の患者さんの血糖プロファイルです。同じHbA1cですが、見ての通り、血糖値の乱れ具合は異なるのが分かります。

食事内容、食事量、食事時間、どれをとっても同じ人はおらず、十人十色ですから、血糖値の上がり下がりも、全員異なります。つまり、血糖治療は(=糖尿病治療)は、患者さん全員異なるということになります。血糖値が安定しない方、目標値まで到達しない方、低血糖がある方は、その方の血糖プロファイルに合っていない薬剤選択となっている可能性を考えるべきかもしれません。そのような方は一度糖尿病専門医の受診をお勧めいたします。

2型糖尿病でも、重症の人やインスリンを出すパワーが低い人や、長期間血糖値が高い状態が続いた人では、インスリン治療が必要となります。「インスリン注射をし始めたら最期で一生注射をしなければならない」と考えている方がたくさんおられますが、実際そのようにずっとインスリン注射をしなければならない方もおられますが、少数派です。昨今では早い段階でインスリン注射を開始して半年~1年程度で血糖コントロールが良くなったら、インスリン注射をさよならする!という治療方法が一般的です。

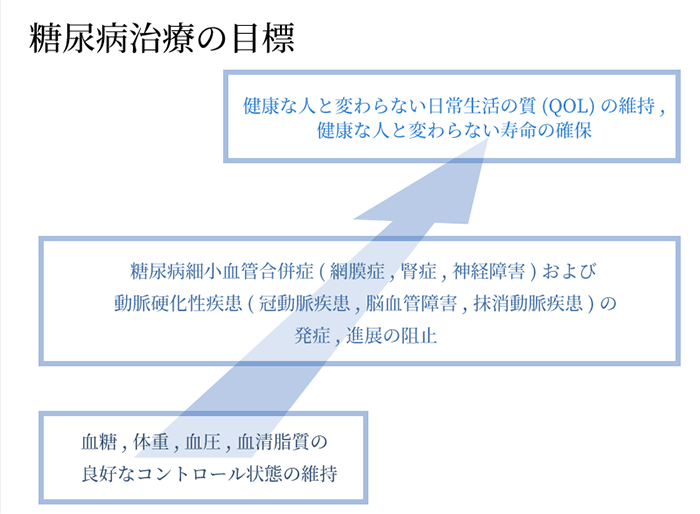

日本糖尿病学会編・著:糖尿病治療ガイド2018-2019,p.16,文光堂2018

日本糖尿病学会編・著:糖尿病治療ガイド2018-2019,p.16,文光堂2018

簡単!糖尿病の危険度

セルフチェックリスト

- 40歳以上の男性、または50歳以上の女性

- 家族や親戚に糖尿病の人がいる

- 太っている(BMIが25以上)、または最近体重が増えてきた

※ BMI=体重kg ÷ (身長m)2 - 喉が異常に乾く

- 食べても食べてもやせる、最近急にやせてきた

- 健康診断で、尿に糖が出ていると指摘された

- 尿の臭いが気になる

- 残尿感がある

- 最近、尿の回数が増え、夜中にトイレに行くことが増えた

- 全身がだるい、疲れやすい

- 手足がむくむ

- 夕ご飯を食べた後にすぐ寝てしまう

- 外食が多い

- 1食抜いて、次でどか食いをしてしまう

- 甘いお菓子やジュースをよく口にする

- 運動の習慣がなく、車に乗る機会が多い

- タバコを吸っている

- ストレスの多い仕事をしている

5つ以上当てはまる場合、糖尿病のリスクが高い状態です!お早目に専門の医療機関を受診ください。

べっぷ内科クリニックの

受診予約はこちら

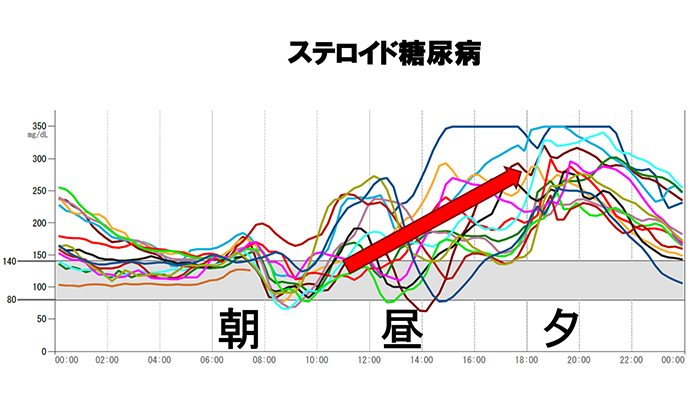

お薬で糖尿病になる?

喘息やリウマチなどでよく使われるステロイドは血糖値を大幅に上昇させます。アレルギー薬にもステロイドが配合されているものもあるので注意が必要です。また精神科のお薬の中にも血糖値を上げるお薬がたくさんあります。上記薬剤は当然ですが、その他のお薬でも血糖値の乱れを起こしうる薬剤はたくさんありますので、お薬だけをもらうということなく、定期的な診察・採血は必須と考えて下さい。

喘息やリウマチなどでよく使われるステロイドは血糖値を大幅に上昇させます。アレルギー薬にもステロイドが配合されているものもあるので注意が必要です。また精神科のお薬の中にも血糖値を上げるお薬がたくさんあります。上記薬剤は当然ですが、その他のお薬でも血糖値の乱れを起こしうる薬剤はたくさんありますので、お薬だけをもらうということなく、定期的な診察・採血は必須と考えて下さい。

薬剤性糖尿病で頻度が一番多いステロイドの血糖変動を示します。

その特徴は朝→昼→夕とステップアップして血糖値が上がっていくことです。この特徴を考慮して、お薬を選択しますが、ステロイドの血糖値を上げる力は強力なので、治療の基本はインスリン注射です。もちろんお薬を減量もしくは中止できれば、インスリン治療からもさよならできます。

癌で糖尿病に?

癌はどの癌であっても血糖値をあげることが知られています。そのため、安定していた糖尿病患者さんの血糖コントロールが乱れた際には、癌が隠れていないかを必ず確認をします。その理由はみなさんご存じの通り「癌は命を脅かす」からです。糖尿病では心筋梗塞や脳梗塞が多いことは知られていますが、Figureの通り(下の図で、このページのかなり上に出てきているのと同じものです)、癌(=悪性新生物)は糖尿病患者さんの死因の約30%をしめているのです。その中でも膵臓癌、肝臓癌、大腸癌、胃癌が多いと言われます。特に糖尿病と密接に関係のある「膵臓」で発生する膵臓癌は早期発見することは困難であり、定期検査で”見つけに行く”ことが重要と考えています。

J.Japan Diab.Soc.39(3):221-236,1996

J.Japan Diab.Soc.39(3):221-236,1996

”発見が早ければ・・・”ということがないように、我々は定期的検査のスケジュールを各患者さんごとに組んでいます。

当院で実施している合併症検査一覧です(当院は、糖尿病専門医の院長が循環器そして透析の専門医でもあり、合併症におけるほとんどの領域を専門医として診察しています)

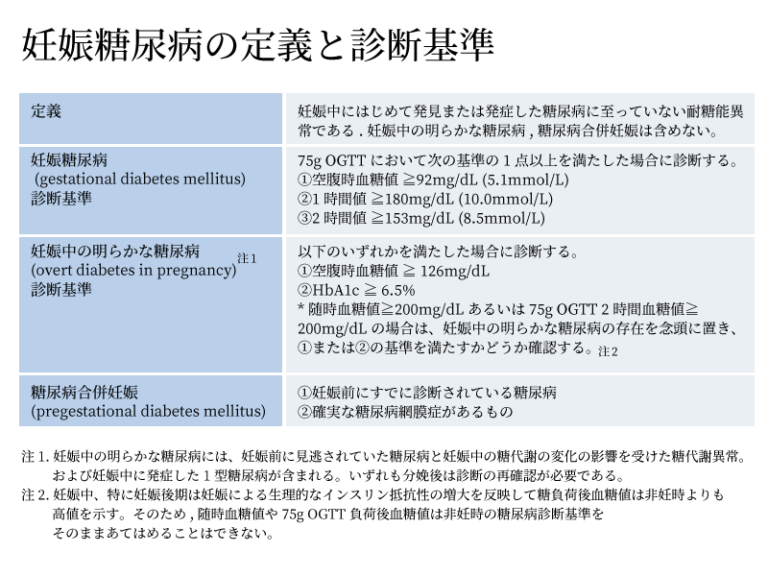

妊娠で糖尿病に?

妊娠中に初めて確認されたり血糖が通常よりも高い状態を「妊娠糖尿病」と呼びます。妊娠すると母体は赤ちゃんに栄養を与えるために血糖値を高くなるように母体が反応するのですが、正常を超えると赤ちゃんに影響がでるので問題となります。高血糖のために先天奇形や流産、巨大児などが増えることが知られており、妊娠中の血糖コントロールをきちんと行うことが大切です。またもともと糖尿病を持っている方が妊娠することを「糖尿病合併妊娠」と呼び、同じように血糖コントロールを適切に行うことが求められます。

診断は表の通り、ブドウ糖負荷試験を行い下記の基準を1つ以上満たしている状態を言います。

| 空腹時血糖値 | 92mg/dl以上 |

|---|---|

| 食後1時間血糖値 | 180mg/dl以上 |

| 食後2時間血糖値 | 153mg/dl以上 |

日本糖尿病学会 編・著:糖尿病診療ガイドライン2016 ,p370,南江堂,2016

日本糖尿病学会 編・著:糖尿病診療ガイドライン2016 ,p370,南江堂,2016

問題は治療です。通常の糖尿病と異なり赤ちゃんへの影響も考慮しながら血糖コントロールを行う必要があり、「妊娠糖尿病」は糖尿病専門医が対応すべき疾患です。妊娠中の血糖コントロールには適切な食事管理が必要ですが、無理な食事制限は赤ちゃんへの栄養不足を招くため勧められません。赤ちゃんの成長を阻害しない食事管理と、血糖が上がらないように適切な運動療法(軽めのウォーキング)が重要です。妊娠中の血糖管理は健常妊婦と同レベルを目標とするため、空腹時は70~100mg/dl、食後2時間値を120mg/dl以下を目指します。この目標は極めて高いレベルであり、食事や運動のみでは到達しえないことが多く、その際はインスリン治療を行います。インスリン治療は、出産の直前まで続きますが、出産直後には不要となります。赤ちゃんがお腹から出た直後に血糖値は低下し、インスリンがいらなくなるのです。赤ちゃんをお腹に宿るということは、血糖の観点からも生命の神秘を感じざるを得ず、すごいことだというのをいつも感じて治療を行っています。ちなみに赤ちゃんへの影響を考慮してお薬で血糖を治療することはありません。

またもともと糖尿病をもっている女性が妊娠したときには、「糖尿病合併妊娠」と呼びます。妊娠中の血糖コントロールが重要なことは「妊娠糖尿病」と変わりありませんが、高血糖状態での妊娠は赤ちゃんへの悪影響を及ぼすため、血糖値を良くしてから妊娠する”計画妊娠”が必要です。また妊娠中はお薬は使えませんから、妊娠前から原則全例インスリン治療に変更して治療を継続することになります。そのためインスリン治療に精通していないと安全に血糖管理を行うことはできませんので、「糖尿病合併妊娠」についても管理は糖尿病専門医が対応すべき疾患と考えています。

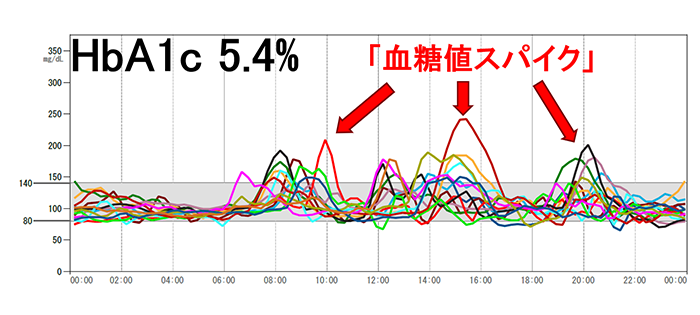

健康診断では見つかりにくい

「血糖値スパイク」

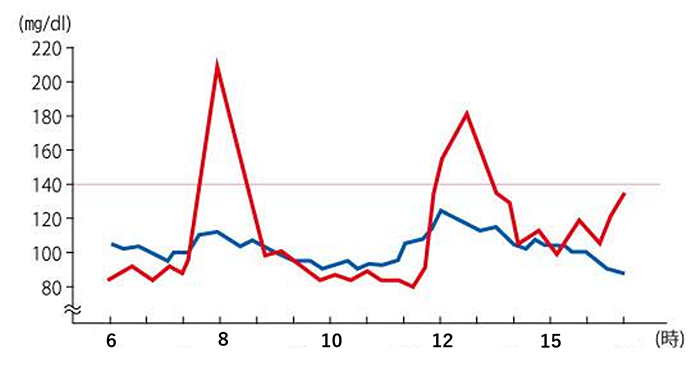

一般的な健康診断の検査項目には、空腹時血糖値やHbA1cは入っていますが、食後の急激な高血糖である「血糖値スパイク」を見つけることは困難です。もちろん症状はありませんので、食後1~2時間のうちに血糖値を調べない限り、「血糖値スパイク」が起きていることには気づくことはありません。

青線は、健康な人の1日の典型的な血糖値の変化。ほとんど血糖値が100mg/dlで安定しているのが分かります。一方、赤線が「血糖値スパイク」が起きている人。食後にスパイクのように血糖値が急上昇しているのが特徴です。(血糖値が140mg/dlに急上昇すると、「血糖値スパイク」と言います)

青線は、健康な人の1日の典型的な血糖値の変化。ほとんど血糖値が100mg/dlで安定しているのが分かります。一方、赤線が「血糖値スパイク」が起きている人。食後にスパイクのように血糖値が急上昇しているのが特徴です。(血糖値が140mg/dlに急上昇すると、「血糖値スパイク」と言います)

最近の研究で、糖尿病ではない人の中にも、この「血糖値スパイク」が起きていることが分かってきています。つまり健康診断で正常と判断された方でも「血糖値スパイク」が起きており、やせ型の5人に1人は「血糖値スパイク」が起きているというデータもあることから、誰にでも起こりうる問題なのです。

当院ではアボット社の『Freestyleリブレ』を用いて、積極的に「血糖値スパイク」を評価して治療につなげられるようにしています。

HbA1c 5.4%は正常域ですが、ご覧の通り、食後の高血糖を認めています。健診では空腹時の血糖値をはかりますので、この「血糖値スパイク」には気づきません。軽度の「血糖値スパイク」は食事摂取の順番を変えるだけでコントロールが可能です。

HbA1c 5.4%は正常域ですが、ご覧の通り、食後の高血糖を認めています。健診では空腹時の血糖値をはかりますので、この「血糖値スパイク」には気づきません。軽度の「血糖値スパイク」は食事摂取の順番を変えるだけでコントロールが可能です。

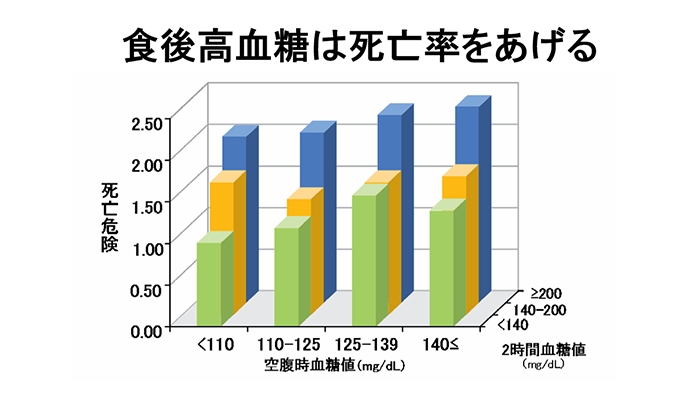

突然死のリスクを高める

「血糖値スパイク」

「血糖値スパイク」については、死亡率をあげることが分かっており、決して放置できるものではありません。食後の血糖が高ければ高いほど、つまり「血糖値スパイク」のとんがりが高ければ高いほど、血管の壁を傷つけ心血管イベントを起こすものと考えられています。

「血糖値スパイク」については、死亡率をあげることが分かっており、決して放置できるものではありません。食後の血糖が高ければ高いほど、つまり「血糖値スパイク」のとんがりが高ければ高いほど、血管の壁を傷つけ心血管イベントを起こすものと考えられています。

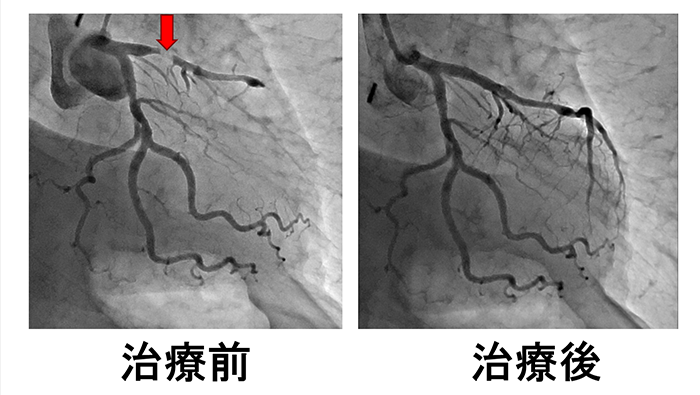

下記は、心筋梗塞を起こし心肺停止状態で私が勤務していた病院に運ばれた48歳男性の心臓の血管です。職場で突然うなり声をあげた後に倒れ、救急車で心臓マッサージを受けながら搬送されてきました。検査の結果、心臓の栄養血管が「動脈硬化」を起こして細くなり、血流が滞っていました。これまで男性は、健康診断で心臓に問題を指摘されたことはなく、耐糖能異常(軽い糖尿病)を指摘されていたくらいでした。この方の動脈硬化の原因は、「血糖値スパイク」と考えられます。血糖値が急激に上昇することを繰り返すことで、血管の壁が傷つき、それを修復しようと集まった免疫細胞が、傷ついた血管の内側に入り込んで壁を厚くし、血管の内腔を狭めていきます。それが「動脈硬化」です。「血糖値スパイク」が起きている人は、全身の血管で動脈硬化が進行し、やがて心筋梗塞や脳梗塞といった大きな病気を引き起こすリスクが高まると考えられています。

職場で心筋梗塞となり心臓マッサージを受けながら搬送されてきた48歳男性の冠動脈造影検査です。

職場で心筋梗塞となり心臓マッサージを受けながら搬送されてきた48歳男性の冠動脈造影検査です。

「動脈硬化」によって狭くなり、心臓の血管の血流が滞っていることが分かります。(図中の赤い矢印部分)

当直だった私は搬送後にすぐさま人工心肺という生命維持装置を体内に入れ、緊急カテーテル手術を実施。集中治療室で1週間、生死のギリギリのラインにおられましたが、回復され、無事社会復帰されました。あと数分遅れていたら、助けられなかった症例です。

「血糖値スパイク」は

どのような人に起こりやすい?

久山町研究において約20%の人に、「血糖値スパイク」が生じていることが判明しました。

ただ上記の通り、検査をしないと分からないのが問題ですが、家族に糖尿病の人がいる方、メタボリック症候群(高血圧や脂質異常症がある)の方、タバコを吸っている方、運動習慣のない方、がリスクが高いと言われています。特に複数該当する方は、仮に健康診断で問題ないと言われていても、その生活習慣を一度見直すことをお勧めいたします。

「血糖値スパイク」の治療法

食後の急激な血糖値の上昇を抑えるには”コツ”があります。誰でも簡単にできることなので、是非覚えて実践してみて下さい。

ポイント1:

3食きちんと食べること

空腹時間が長くなると、飢餓状態となるため、次の食事が体内に入ったときにきっちりと吸収しようと身体が反応します。そのため「血糖値スパイク」が起きます。そのため血糖値スパイクを起こさないように食事回数を減らすことは逆効果と言えます。

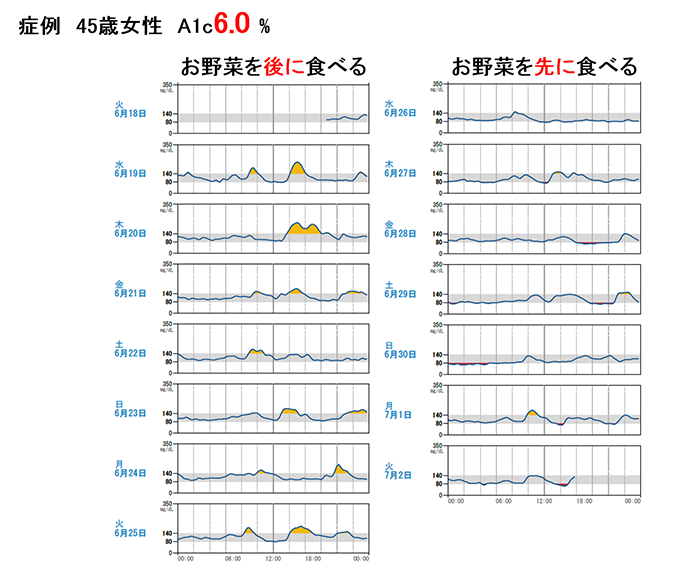

ポイント2:

お野菜を先に食べること

お野菜には食物繊維が多く含まれますが、その食物繊維が腸管壁に膜を張ってくれることで、血糖の吸収を抑えてくれる効果があります。その後にご飯やパンなど糖質を含むものを食べれば、消化吸収しにくくなり、食後の急激な血糖値の上昇を抑えてくれます。

野菜を食べる順番を変えるだけで、血糖値の上昇が変わることが分かります!

ポイント3:

食後すぐに身体を動かす

食事直後は、ご飯の消化吸収をよくするために、全身の血液が消化管に集まります。そのため食事に含まれる糖質をきっちりと吸収し、急激に血糖値は上昇してしまいます。このタイミングで身体を動かすと、手足の筋肉に血液がいくことで、消化管への血液は少なくなり結果として糖質の吸収を抑えることにつながります。つまり、運動するタイミングは「食事直後」が一番効果的なのです。教育上は良くないかもしれませんが、「食べながら身体を動かす」のは更にいいと言えます。”最後の一口を食べながら、食器を洗う、その時にかかとの上げ下げを30回しながら”というのは、理想的な形かもしれません。

糖尿病は治るのか?

2017年9月にポルトガル・リスボンにて開催された「第53回欧州糖尿病学会(EASD)」では、糖尿病は減量によって適正な体重に戻すことで寛解できる可能性が高いと発表されています。論文における寛解とは「投薬なしで正常の血糖値を維持できること」が定義とされています。ただ日本人は欧米人ほど肥満の率は高くないことからも、日本人に当てはまるとは言えないかもしれません。そのため、現時点では、糖尿病は「治すのではなくコントロールするもの」と考えて頂いた方がいいかと思います。昨今のiPS技術の発展により数年後、糖尿病が完治する病気になるかもしれませんが、現時点では、「きちんとコントロールをすることで合併症に悩まされない人生を生きる」ということが、目標になります。

糖尿病専門医として言えることは、①適切な食事管理、②定期的な運動療法、③適切な薬物治療を組み合わせれば、糖尿病をきっちりと管理することは可能ということです。そして循環器専門医の立場から糖尿病診療を見てみると、早い段階からきっちりと合併症管理をすることで、健常の方と同じレベルでの心臓病を起こさないように管理することは可能であるということです。

日本糖尿病学会 編・著:糖尿病治療ガイド2018-2019,P28,文光堂,2018

医師となり16年経ち、10万人を超える患者さんを診てきましたが、健康寿命が長い方には共通するものがあると最近気付きました。

- 適正な体重を維持している

- バランスのよい食事を心がけている

- 定期的な運動をしている

- 睡眠をきっちりととっている

- タバコを吸っていない

つまり、「健康にいい」と言われている当たり前のことを当たり前にしている、ということです。そのような方は、糖尿病専門医である私がお手伝いすることはごくごくわずかで、わずかにずれた道程を軌道修正するくらいです。

色んな健康法が世の中には溢れ、その情報に振り回されている方が非常に多いと感じます。原理原則に立ち返り、凡事徹底とすることが、健康でいることの一番の近道ではないかと思います。

よくあるご質問

糖尿病とは?

糖尿病は、食事などから小腸から吸収して血液中に流れているブドウ糖が、何らかの原因で細胞に取り込めなくなり、血液中のブドウ糖が増えることで、血糖値が高くなる疾患です。

糖尿病は治るの?

完治は難しく、血糖値が上がりやすくなった体質をなくすことはできません。

食事・運動・内服のサポートで健康な方と変わらない生活を送ることは可能です。

糖尿病の初期症状は?

糖尿病は自覚症状が乏しく、初期段階では症状が現れないために気が付かずに過ごしていくことが多いです。高血糖状態が続くと、喉の渇きや尿量の増加、体のだるさ等が出てきます。

糖尿病をセルフチェックするには?

以下の項目にあてはまるような方は糖尿病に要注意です。早期に受診をお勧めします。

- 喉が非常に渇く

- 尿の量・回数が多い

- 手足のしびれ

- 体だるく疲れやすい

- 家族に糖尿病の人がいる

- 肥満傾向(BMI25以上)

- 運動習慣がない

- お菓子やジュースを良く口にする